将棋初心者が覚えるべき駒の損得とは?価値ある交換を心がけよう!

どうも!マグナスです!

今回は駒の損得について解説していきたいと思います。

形勢を有利にすすめるために必要な考え方ですので、しっかり覚えていきましょう。

駒の価値とは

将棋は互いに20個の駒、計40個の駒を使ったゲームです。

ゲームの途中で全体の駒の数の増減はありませんので、いかにして多くの駒を自分の駒として扱えるような状況にするかが優位に立つための1つの視点となります。

ただし、闇雲に駒の個数を多く取れば良いというわけではありません。

将棋の駒は歩のように数が多いものもあれば、飛車や角のように少ない駒も存在します。

当然、数が少ない方が価値が高くなりますので、価値の高い駒をいかに多く手駒として扱えるかがポイントになるのです。

駒に点数をつける

では駒の価値はどのように考えればよいのでしょうか?

駒の価値を考える時は玉以外の駒に点数をつけるとある程度の形勢が見えてくるようになります。

| 飛 | 10点 | 龍 | 12点 |

| 角 | 8点 | 馬 | 10点 |

| 金 | 6点 | ||

| 銀 | 5点 | 成銀 | 6点 |

| 桂 | 4点 | 成桂 | 6点 |

| 香 | 3点 | 成香 | 6点 |

| 歩 | 1点 | と金 | 7点 |

この表は駒に点数をつけたものをまとめたものになります。

駒の損得を単純に考えた時には上の表の点数で評価すると、損得がわかりやすくなります。

例えば、飛車や角は駒の働きが大きく、数も少ないことから高い点数がついています。

飛車や角がなった龍や馬も、駒を成る前より当然高くなっています。

逆に、歩は数が多いことから最も点数が低くなっていることがわかります。

しかし、歩が成ってと金になると価値が一気に上がります。

他の駒も金と同様の動きになりますが、駒は取られると成る前の動きに戻ることから、取られても被害が少ない歩は他の成駒より少し点が高くなっているのです。

点数計算の例

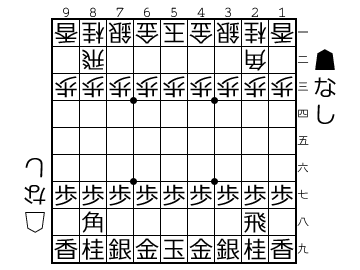

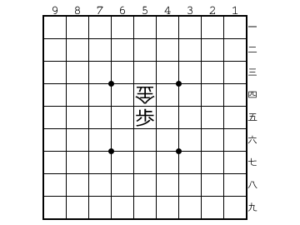

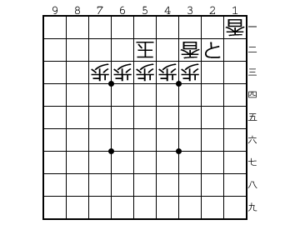

では具体例を見ながら点数計算をしていきましょう。

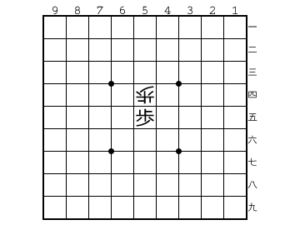

上図の場面で先手番であれば▲5四歩と取ることで1点得することができます。

反対に後手番であれば△5五歩と1点損をしてしまいます。

同じ価値の駒であれば先に駒を取った方が当然得をします。

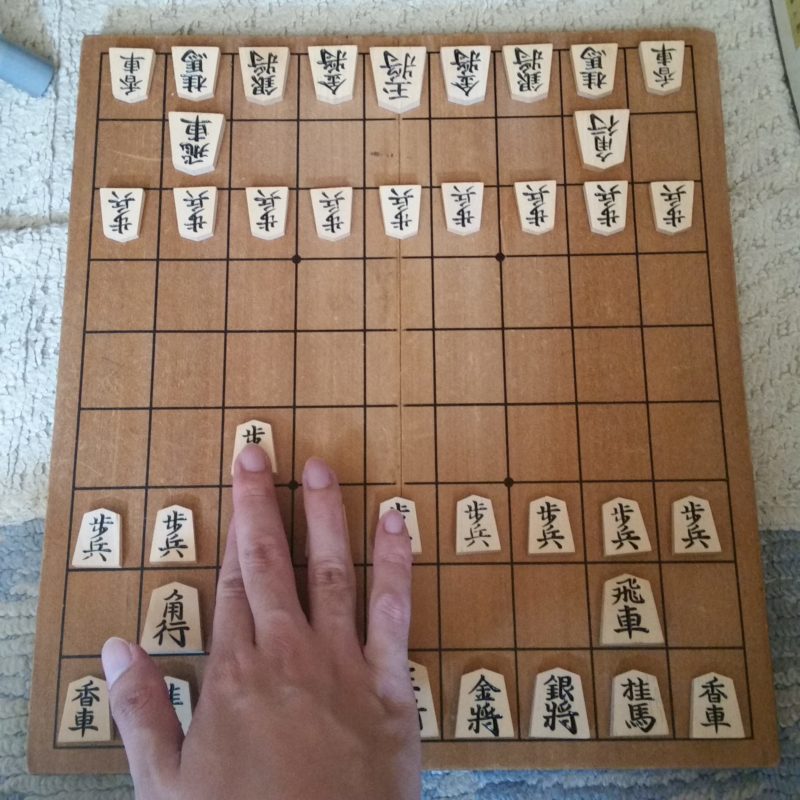

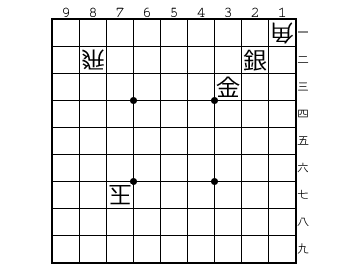

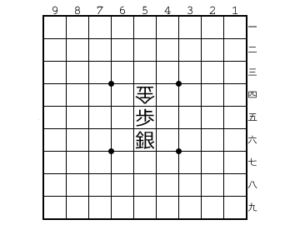

ではこの局面ではどうでしょうか?

先手番で▲5四歩とできれば一気に6点手に入ることができます。

点数で得をするにはノーリスク(タダ)で駒を取るか、価値の低い駒と引き換えに価値の高い駒を手に入れることがポイントになります。

上の図で仮に△5五金▲同銀とした場合、先手は金、後手は歩を交換したことになり、先手が駒得、後手が駒損したと言えるのです。

そのため、駒得する手を指すようにすることが重要と言えます。

二枚替えは状況を見極めて行う

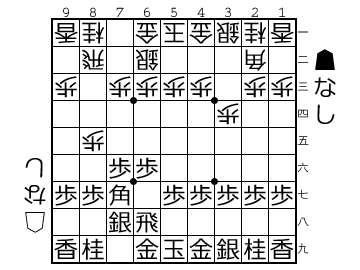

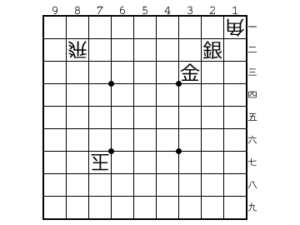

例えば上図のように、▲2二銀と角取りに当てたとします。

後手もタダでとられるわけにはいきませんので、△同角▲同金△同飛と進んだとします。

この状況では先手は角、後手は金と銀の2枚の駒を交換したことになります。

このような1:2交換を二枚替えと呼びます。

主に大駒を取る時に使われることが多いのですが、単純な駒の損得から見れば大駒を取られた側の方が代わりに2枚駒を手に入れてますので得をすることになります。

このような交換はなるべく避けた方が良いとされていますが、交換後の局面がその損を打ち消すような状況の時は狙ってみるのも1つの手です。

例題での交換以下、△同飛に交換した角を5五に打つことで飛車を取ることができます。

このような駒損をすぐに回復できるような手が指せる状況であれば、二枚替えを狙うのも成立する手になります。

ただし、いくら駒損が回復できると言っても、替えた駒が歩2枚などといった、明らかに交換した駒の価値と釣り合わないような状況になる場合は交換を避けるべきです。

駒の枚数だけで判断せず、きちんと価値を把握して交換に臨むのが上達への第一歩です。

得する駒の動かし方

駒得することは勝利へ近づくために必要なことです。

ですが、将棋はあくまで相手の王将を詰ませるゲームですので、駒を取ることばかりに気を取られてはいけません。

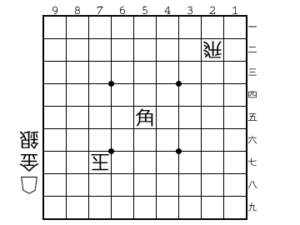

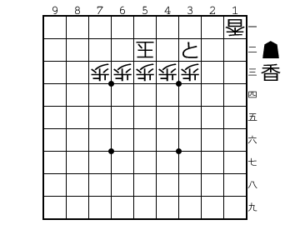

上図は2二のと金が相手の香車をとることができる状況になっています。

この場合、どちらを取るべきでしょうか?

正解は3二の香車を取る方です。

1一の香車をとってしまうと、せっかくのと金が玉とは反対の方向に動いてしまい、ほぼ働かなくなってしまいます。

このような盤上で役立っていない駒を遊び駒と言います。

3二の香車を取れば玉に近寄ることができ、と金を生かすことができます。

駒を取る時は相手玉への攻めにつながるような取り方を心がけましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は駒の損得について解説しました。

今回の解説では、

- 駒の損得を点数で把握する

- 二枚替えは状況をみて行う

- 相手玉への攻めを考えた駒の動かし方

の3点が覚えるべきポイントになります。

闇雲に攻めるのではなく、得をする指し方を覚えていきましょう。