将棋の戦法とはー居飛車と振り飛車について学ぼう!

どうも!マグナスです!

前回・前々回と2回に分けて将棋のルールや禁じ手についてお伝えしました。

今回からいよいよ将棋の戦法について説明していきたいと思うのですが、いきなり戦法と言っても数が多く、簡単なものもあれば複雑なものもあり、すべてを一度に覚えるのは困難かと思います。

そこで、今回は将棋の戦法はどのようなものがあるのかという紹介や、これからの記事で使用する将棋用語について簡単に説明していきたいと思います!

将棋の戦法とは

「やっと駒の動きを覚えられた…。

でもいきなり将棋を指せといわれても、何の駒をどこから動かしたらいいかわからない…。」

誰だって最初はそうです。

中には「最初はこの戦法を指せ」と形を教えてくれる人もいます。

ですが、最初からその戦法の意味を理解して指せる人はごくわずかです。

「なぜ」その駒を動かすのか、「なぜ」相手がこう指してくるのか、という奥深いところまで読み合うのが将棋の醍醐味でもありますので、その意味にも触れながらお伝えしようと思います。

居飛車と振り飛車

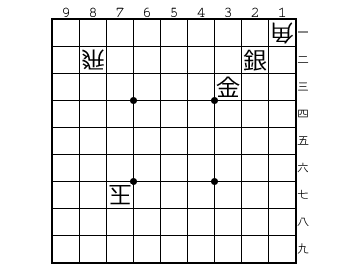

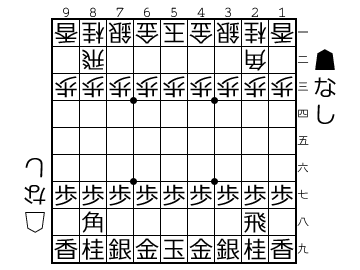

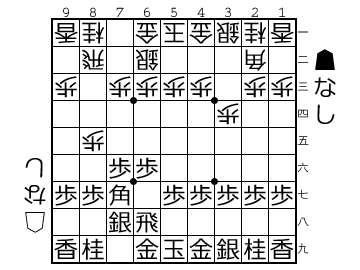

上図は将棋を始める時の盤面です。

下側が先手、上側(文字が逆になっている方)が後手です。

盤の横に書いてある「なし」は持ち駒が無いことを示しています。

先手は▲、後手は△で表します。

これは囲碁における先手(黒石)と後手(白石)から来ています。

基本的に断りが無ければ先手番から見た視点で解説していきます。

前置きが長くなりましたが…将棋は相手の玉を取りに行くゲームなので、自分の駒を使って相手を攻めなければなりません。

小見出しで書いている「居飛車と振り飛車」はその攻め方を大きく2つに分けたものになります。

将棋における攻めの中心は飛車と角の大駒です。

これは駒の効く範囲が広いことや、成った後の動きが強力になることが大きな理由です。

また、駒の数も互いに1枚ずつと少なく、玉の次に価値が高い駒とされていることからもその理由が伺えます。

そのため、将棋においては飛車と角の2枚を最大限生かせるような手を初手に指すことがセオリーとされています。

このうち、飛車をどの筋(縦のライン)の攻めで使うのかによって、居飛車か振り飛車かが決まってくるのです。

上図は飛車を最初に置いた位置から動かさず、2筋を攻めているところです。

飛車の位置を動かさずに攻める戦法を居飛車と言います。

文字通り、飛車がもともとの位置に居ることが由来です。

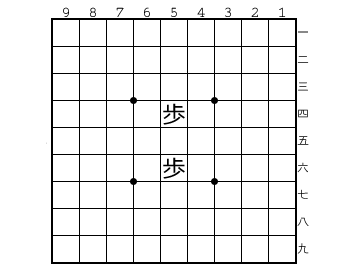

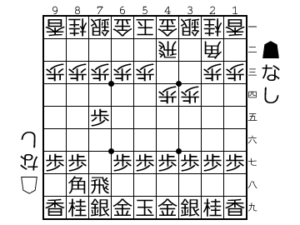

一方、この図は飛車の位置が2筋ではないところに移動しています。

基本的に飛車を2筋以外の場所に動かした場合は振り飛車と言います。

振り飛車は飛車を振る筋によって呼び方が変わってきます。

上図は6筋に振っていますが、左から数えて4筋目にいるので「四間飛車(しけんびしゃ)」と呼ばれます。

同様に7筋に振った場合は「三間飛車(さんけんびしゃ)」と呼ばれます。

8筋の場合は相手の飛車と向かい合うことから「向飛車(むかいびしゃ)」と呼びます。

そして、5筋に動かした場合は「中飛車(なかびしゃ)」と呼びます。

この4つが振り飛車でよく出てくるものです。

相手の戦法との比較

先手側が居飛車か振り飛車かを決めるのと同じように、後手側も居飛車か振り飛車かを決めていきます。

全体の形としては以下の3つに分けられます。

先ほど示した居飛車の盤面は、相手も居飛車で攻めようとしていました。

これは相居飛車と言い、お互い居飛車で攻めていることを指します。

次にこの盤面では先手側は振り飛車、後手側は居飛車となっています。

片方が居飛車、もう片方が振り飛車という戦型であり、互いの大駒をどう生かすかが勝敗を分けやすくなっています。

そしてこの盤面はお互いに振り飛車で戦うことを前提とした配置になっています。

相振り飛車と呼ばれるもので、互いの棋力が大きく勝敗に影響すると言われています。

これからの解説について

将棋の戦法はこのように大きく居飛車と振り飛車に分けられること、相手の出方によって盤面は3つに分けられることがお分かりになったかと思います。

これら1つずつを代表的な戦法をもとに解説していきたいと思います。

戦法ごとに初手からどの駒をどう動かすのか、相手はどのように動いてくるのかを紹介していきます。

また、時々将棋に関する手筋(有利になる指し方)も解説していきますので、1つずつしっかり学んでいきましょう。