銀矢倉の崩し方と受け方を紹介!6七の銀が囲いのポイント!

どうも!マグナスです!

今回は銀矢倉の崩し方と受け方を解説していきたいと思います。

金矢倉への攻めも併せて確認しながら覚えていきましょう!

銀矢倉とは

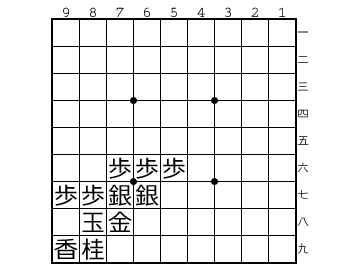

銀矢倉は金矢倉の6七にいた金が銀に変わったものです。

居飛車の場合、攻めに使う右銀を使うことになるので、攻めが弱くなったり、囲いのために右銀を動かす手数がかかるのが弱点です。

しかし、金矢倉で急所となっていた7八の金に玉以外の駒で紐をつけることができているので、金矢倉のように7八の金を攻めることは難しくなっています。

銀矢倉の急所

ではどう攻めるのが良いでしょうか?

銀矢倉の急所は6七の銀になります。

7八の金を守っているこの銀を攻めることで囲いが簡単に崩壊してしまいます。

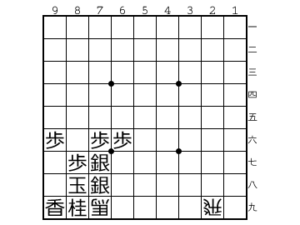

2段目に飛車を置いた場合の攻め方

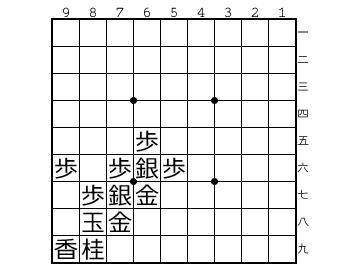

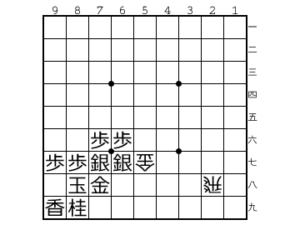

金矢倉への攻めと同様に2段目に飛車を置いた場合、図のように6七の銀の真横へ金を打つ攻めが非常に厳しい手となります。

金矢倉であれば6七の地点は金が守っていますので取り返すことができますが、銀では取り返すことができません。

当然、△6七金と銀を取り込む手を狙っているのですが、この銀はどこへ動かしても取られてしまうのです。

▲6八金や▲6八銀も△同金とすれば飛成まで一直線となり、先手の駒損になるのです。

上記の変化以降、△同飛成に▲7八金と頑張る手も、△7九銀が追撃の手になります。

▲同金は空き王手になるので▲9八玉と逃げるしかありませんが、△8八金打▲同金△同龍で詰みとなります。

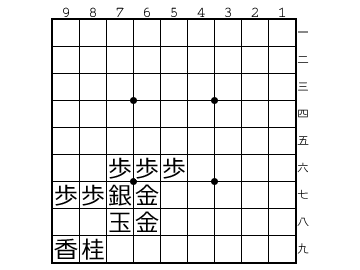

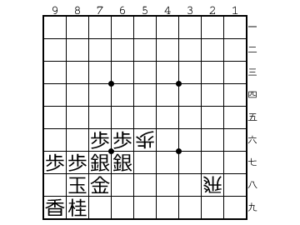

また、最初の図の場面で金が無ければ上図のように△5六歩とする手も厳しい手になります。

次に△5七歩成で金を作ると最初の図と変わらない状況になってしまいます。

同様に、5七に駒を成って銀を攻める構想が銀矢倉の急所となります。

△5六歩を▲同銀とした時は金矢倉を攻めるのと同じく△6九銀と7八の金を攻めます。

▲6七銀と銀を引き戻して紐をつけなおしても、再度△5六歩とすれば▲同銀とできず攻めが続きます。

また、△6八金と避ける手も△5八銀成としつこく絡み、▲7八金に△5七成銀と銀取りに当てることで、こちらも攻めが続く形になります。

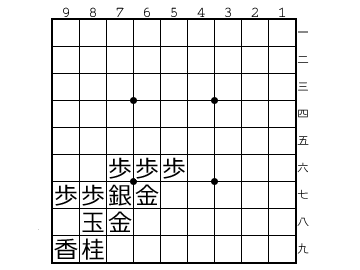

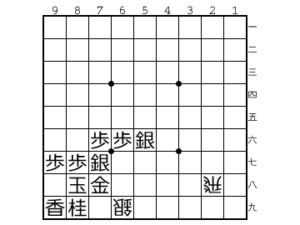

1段目の飛車と角で7九の地点を狙う

これは金矢倉・銀矢倉の両方とも利用できる方法です。

1段目に置いた飛車と7九の地点を狙うように置いた角が基本形になります。

基本形から△7九金と打った手で先手は完全に参ってしまいます。

▲同金は△同角成▲9八玉△8九馬で詰み、▲6八銀は△同角成▲同金と角を切った後、△8九金▲7七玉△7九飛成で玉が危険な形になり、囲いからも脱出せざるを得ない状況となります。

▲9六歩と逃げ道を作る手も△7八金▲同銀△7九角成で上図のような状況となります。

この後、▲9八玉には△9七金と金を捨てる手が▲同桂としかとれず、退路を封鎖することができます。

△7八馬と引いておけば先手玉が詰むか囲いの外に出るのは時間の問題となります。

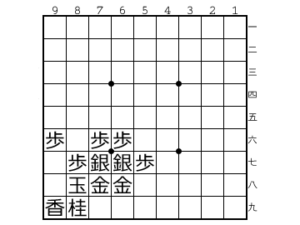

銀矢倉で相手の攻めを受ける

ではどのように受けると良いでしょうか。

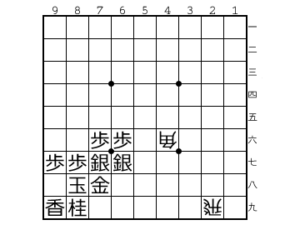

金矢倉の時と同様にあらかじめ端歩を突いておくことは銀矢倉でも通用する手です。

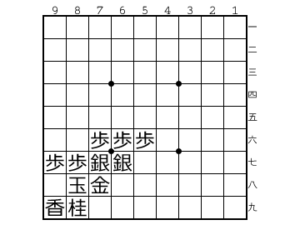

また、6七の銀を守る駒を配置することも方法の1つです。

金があれば6八に置くことでより固さが増すことでしょう。

そして、6七の銀を攻められないために5筋を強化することも方法となります。

上図では5七に歩を置いていることで、直接5七に相手の駒を打たせないようにし、同時に5六からの歩成の攻めも防いでいます。

ただし、5七の地点そのものを守る駒は通常の銀矢倉では存在しないので、直接5七へ成り込む手への対策は必須となります。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は銀矢倉の崩し方と受け方について解説しました。

崩し方のポイントは6七の銀を攻めること、受けのポイントは6七の銀を守ることや5筋の強化、逃げ道の確保となります。

金矢倉とは攻め方が少し異なる部分がありますが、共通する攻めのポイントもありますので、互いの急所を比較しながら覚えていきましょう。