菱矢倉の崩し方!上部は狙わず横から攻めろ!

どうも!マグナスです!

今回は菱矢倉について解説していきたいと思います。

上部の攻めに強くなり、攻めもにらむことができるこの囲いの急所を学んでいきましょう。

菱矢倉とは

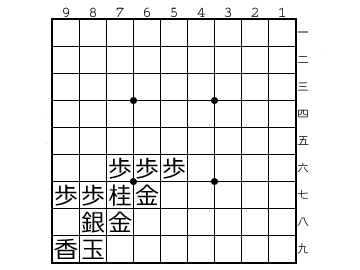

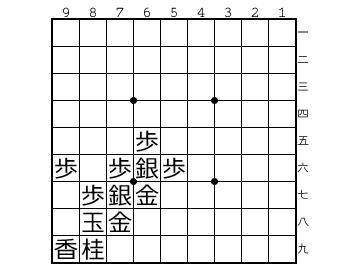

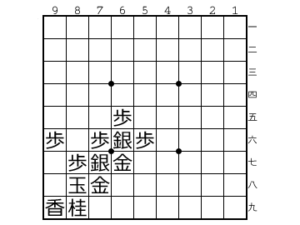

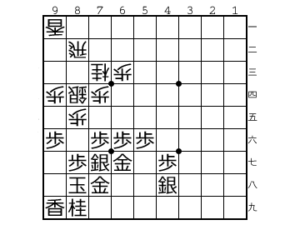

菱矢倉とは総矢倉の5七の銀を6六へ進出させた形の囲いになります。

金銀の並び方がきれいな菱型をしていることが名前の由来です。

見た目だけでなく囲いの固さも健在で、上部からの攻めに強くなっています。

特に、6六の銀は5筋や7筋への攻めにも使えるため、囲いだけで終わらないところが特徴となります。

菱矢倉の急所

囲いを直接崩す

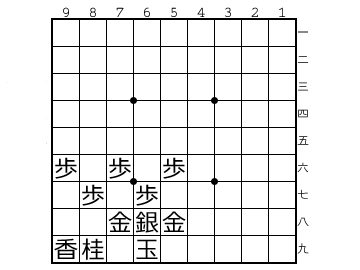

上部からの攻めにはとても強い菱矢倉ですが、横からの攻めに対する強さは金矢倉と変わりありません。

進出させた6六の銀を守りに参加させないようにしましょう。

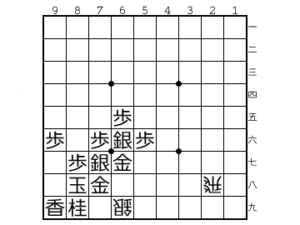

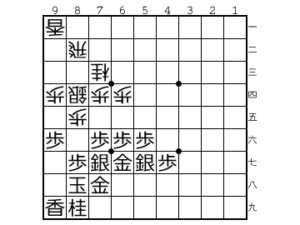

2段目に飛車を置いた場合、金矢倉への攻めと同様に7八の金を狙います。

上図のように△6九銀と直接当てる手が今回も成立します。

以下、▲6八金寄なら△7八銀打で一気に攻め切ることが可能です。

菱矢倉が金矢倉と異なるのは5七の地点に金と銀の2枚の効きがあることです。

5七の地点を拠点とするのは成立しない可能性がありますので注意しましょう。

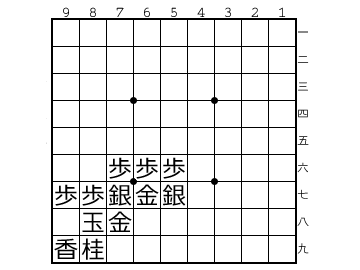

菱矢倉は上部からの攻めに強いですが、強引に上部から攻める方法もあります。

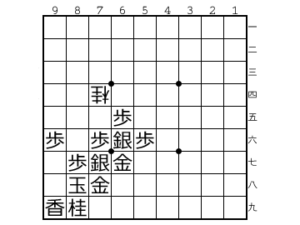

上図にように6六の銀を狙うことで囲いが弱体化します。

△7四桂は銀がどこへ逃げても△6六歩打と攻めの拠点を作ることを狙っています。

▲6八金引とした上図は、せっかくのきれいな形が崩れ、駒の連結も少し乱れてしまいました。

次に△6七銀打とすることができれば、1枚ずつ守り駒を剥がされてしまいます。

後手も駒損をしますが、着実に囲いを崩していくことができます。

菱囲いに組ませない

菱囲いにするには金矢倉以上の手数がかかります。

一旦総矢倉にした後、6五歩~6六銀右という手順を踏むため、金矢倉と比較して4手組むのに時間がかかります。

持久戦模様であればゆっくり駒組みをすすめることができますが、急戦では囲っている間に攻められてしまいます。

つまり、菱矢倉に組ませないように早めに仕掛ける方法も対策の1つになります。

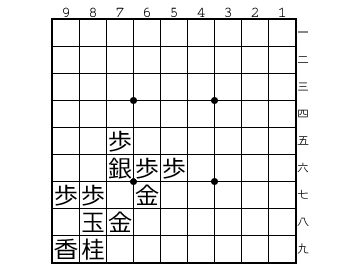

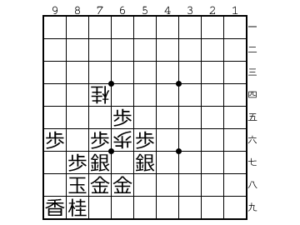

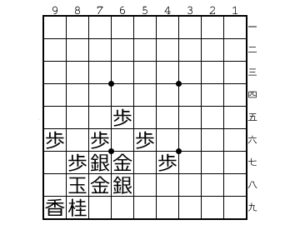

上図はよくある棒銀の図です。

先手が菱矢倉にするにはここから5七銀~6五歩~6六銀とする必要があります。

しかし、先手の後は後手が当然駒を動かしますので、例えば△7五歩と突かれると上記のようなのんびりとした手を指すことはできなくなります。

また、先に△6四歩と突かれてしまうと菱矢倉には組みたくても組めなくなってしまいます。

上図の場合は7三の桂馬が攻めに効いており、△6五歩が厳しい手になります。

▲同歩は△同桂で銀の両取りに当てられてしまいますし、取らない場合も△7五歩から棒銀を進出させ、6筋と8筋を両方攻められてしまいます。

このように、相手の囲いが強固になる前に攻めることで、相手の思い通りとなる将棋を指させないことも重要です。

菱矢倉で相手の攻めを受ける

菱矢倉にまで組むことができた場合、正しく受けることができれば簡単に囲いを崩すことはできません。

上部からの強引な攻めもありますが、相手も駒を費やして攻めることになりますので、どこかのタイミングで息切れした隙を見て反撃することを考えましょう。

また、横からの攻めは金矢倉での受け方と共通していますので、6八の地点をカバーし2段目の飛車の効きを防ぐような対策も有効です。

無駄な手数をかけることになりますが、受けの時には上図のような6八銀~7七銀引といった手順や、6六の銀を5七へ戻して総矢倉で戦うのも1つの方法です。

駒を固めることでより強固な囲いになりますが、相手も6六の地点に駒を打てるようになりますので注意が必要です。

そして、菱矢倉へ組むと先に攻められてしまうような状況の時は菱矢倉にせず、相手の攻めの対策を考えることも重要なポイントになります。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は菱矢倉について解説しました。

攻め方のポイントは金矢倉と同様に横からの攻めを狙うことと、急戦策で菱矢倉に組ませないことが挙げられます。

また、受け方のポイントとしては6八の地点へのカバーや、6六の銀を下げ囲いを強固にすること、相手の攻めの速度を見て囲うことが挙げられます。

菱矢倉は4枚の金銀で作られた囲いでとても固いですが、攻めの時も受けの時も手数がかかることを意識しながら指していきましょう。