舟囲いの崩し方!(基本編)2枚の金を狙おう!

どうも!マグナスです!

今回は舟囲いについて解説していきたいと思います。

対振り飛車用の囲いであり、バリエーションも複数存在しますので、数回に分けて解説したいと思います。

舟囲いとは

舟囲いは居飛車対振り飛車戦で居飛車側が採用する囲いになります。

この囲いは居飛車側が振り飛車に対し急戦策で対応する場合によく出現します。

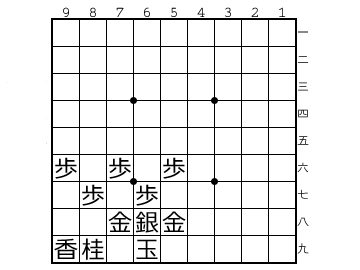

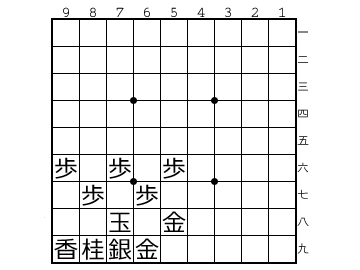

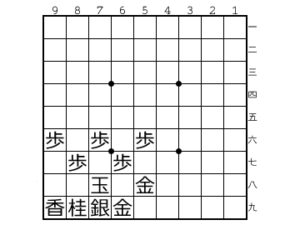

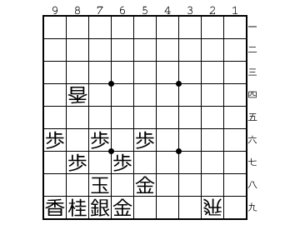

上図のように金銀の上に玉が乗っている形が舟を想像させることから名前が付いています。

この5八金・6九金・7九銀の形が舟囲いの基本形になり、相手の出方によって主に6九金・7九銀が動き、形を変化させます。

変化形は応用として次回以降で紹介するとし、今回はこの基本形について解説していきます。

舟囲いの特徴は急戦策で採用されることから、囲いの手数がかからないことが挙げられます。

玉を7八まで動かし、右金を5八へ動かすだけで完成しますので、組み方も覚えやすいです。

半面、囲いに手をかけていないことから攻められると簡単に崩れやすくなっていることも挙げられます。

舟囲いの急所

2段飛車で5八の金を狙う

舟囲いを攻める時は互いの大駒を交換した後になることが多いです。

大駒交換の後は互いの囲いを攻める速さの勝負になってきますので、しっかり急所を覚えていきましょう。

舟囲いの急所は2枚の金になります。

まずは5八の金を狙った攻め方を紹介します。

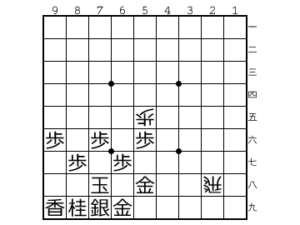

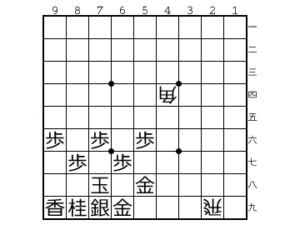

交換した飛車を2段目に置くことで5八の金を間に置き、玉を狙います。

次の手は5八の金を狙うことです。

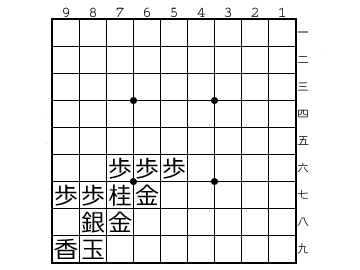

上図のように5五歩と仕掛けてみましょう。

▲同歩に△5六歩とする手がとても厳しい手になります。

5八の金は飛車の効きを止めている駒なので別の段へは動かせません。

次に△5七歩成とされるとひとたまりもありませんが、金を6八へ逃げたり、7九の銀を6八へ動かしたりして受けようにも、5七の地点に効く駒を足されればそれまでとなります。

また、△5六歩のところは△5七歩も厳しい1手になります。

▲6八金に△5六桂で金取りが約束されます。

このように、5八の金が簡単に逃げられない状況であることを有効活用することが2段飛車で攻める時のコツになります。

1段飛車で6九の金を狙う

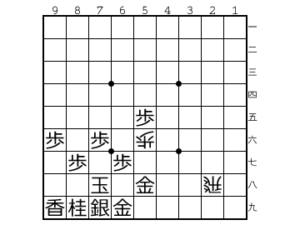

次は1段飛車で6九の金を狙った攻め方を紹介します。

舟囲いの6九の金は玉1枚しか紐がついていない駒になります。

そのため、いかにして玉を動かし、6九の金を取り込めるかが攻めのポイントになります。

6九の金の紐を解くためには、王手をかけ強制的に玉を動かすことがポイントです。

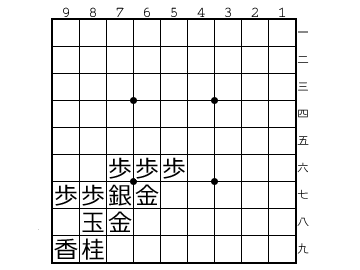

上図のように8七の地点を狙った攻めがそのわかりやすい一例となります。

この場合、次に△8七香成とすれば玉を動かすことができます。

▲同玉であれば△6九飛成で狙っていた金を取って囲いに飛び込むことができます。

また、▲6八玉は8七の成香と1段目の飛車に挟まれ逃げ場が限られてしまう弱気な手と言えるでしょう。

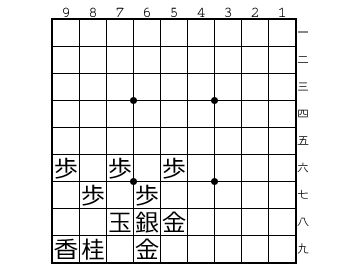

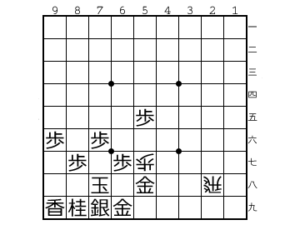

もう一つ、玉を動かす発想では角を使った攻めが考えられます。

舟囲いの8八の地点にはもともと角がいて、交換をした後はがら空きになっています。

つまり、空いた角道を狙って△4四角とする手が厳しい一手になるのです。

放置すれば△9九角成と玉が挟まれてしまいますのですが、▲8八銀という受けは△同角成という思い切った手で窮地に立たされてしまいます。

▲同玉に△6九飛成と狙いの一手を指すことができ、玉への追撃と5八の金取りという更なる攻めにつなげることができるようになるのです。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は舟囲いの崩し方の基礎について解説していきました。

ポイントは、

- 2段飛車で5八の金を狙う

- 1段飛車で6九の金を狙う

の2点になります。

次回は応用編として、舟囲いの変化形について見ていきたいと思います。