舟囲いの崩し方!(応用編)変形舟囲いの攻め方を覚えよう!

どうも!マグナスです!

今回は舟囲いの応用編として、変形舟囲いについて解説していきます。

形は変わっていますが、攻め方の基本は舟囲いの基本形とあまり変わりはありませんので、しっかり覚えていきましょう。

変形舟囲いとは

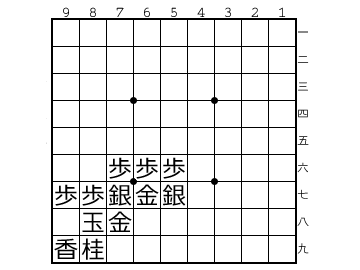

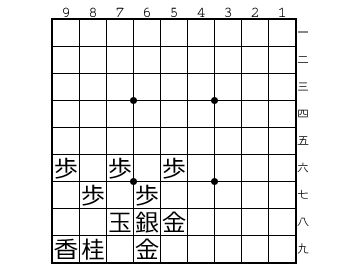

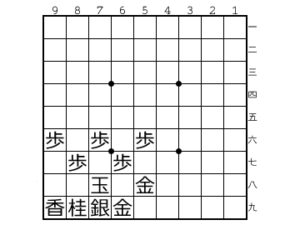

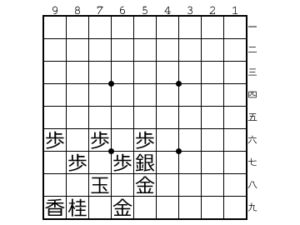

前回のおさらいになりますが、舟囲いは上図のように対振り飛車戦で用いられる居飛車側の囲いになります。

玉を7八へ動かし、右金を5八へ動かした形が基本形になります。

実戦では6九の金と7九の銀が移動することが多く、相手の出方によって形を変えることができます。

今回はこの変形舟囲いについて、形と崩し方を見ていきたいと思います。

変形舟囲いの崩し方

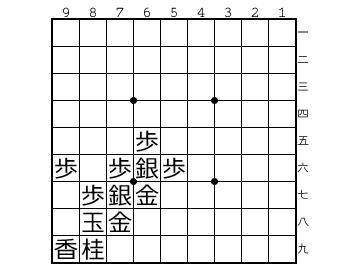

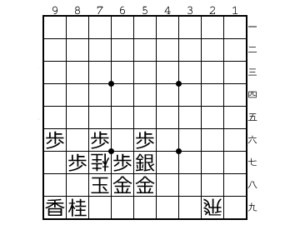

6九金・6八銀型

まずは7九の銀が6八へ移動した形を紹介します。

この形は2段飛車の効きを金と銀の2枚で守っていることから、2段飛車での攻めが難しくなっています。

また、4四角という角道を使った攻めも7七銀で防ぐことができるようになっているのが特徴です。

この形は基本形と同様に6九の金を玉だけで支えている形になりますので、1段飛車に8七の地点を攻める攻撃が成立します。

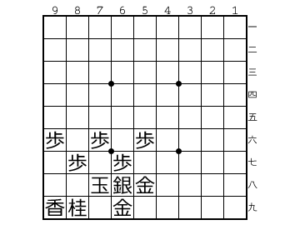

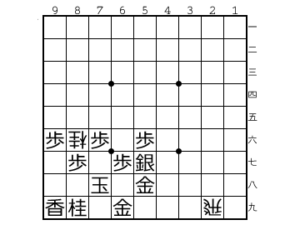

上図以下、△8七香成▲同玉△6九飛成とすすむことで囲いを崩すことに成功します。

また、8八に攻め駒を打つことも囲い崩しの手になります。

上図の場合、放置すれば△9九角成ですし、▲同玉であれば△6九飛成とすすめることができます。

ただし、上図のように角を打つ場合は▲7七角打という返しもありますので注意しましょう。

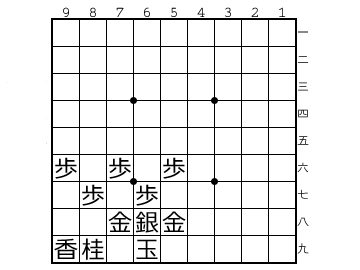

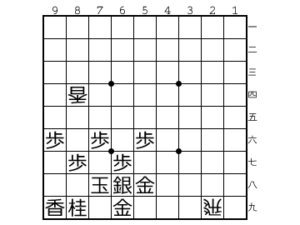

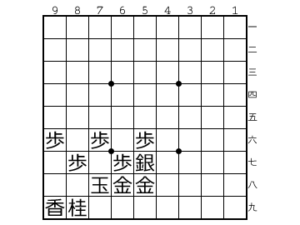

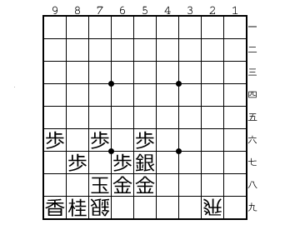

6九金・5七銀型

次は7九の銀が5七まで動いた形です。

この形も2段飛車から5八の金を狙う手が銀がいることにより狙いづらくなっています。

また、角道からの攻めも6六歩や6六銀という手で防ぐことが可能です。

この形の攻め方も6九の金の紐を外すことから始めます。

これまで同様に8七や8八の地点を攻めても良いですし、上図のように△8六桂とする手も成立します。

この手に対し、▲6八玉は△7九角が追撃の一手になり、手拍子で▲同金を取ってしまうと△同飛成▲同玉△7八金で詰んでしまいます。

また、▲7九玉も△7八銀が厳しくどこへ逃げても△6九飛成と攻められてしまうのです。

そのため、△8六桂には▲同歩ととりますが、△8七角が継続手で、玉が角を取っても、またどこへ逃げても△6九飛成とされてしまうのです。

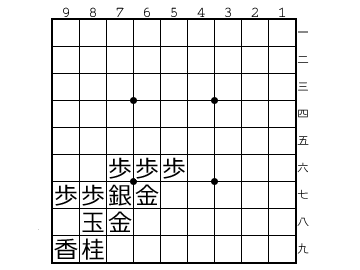

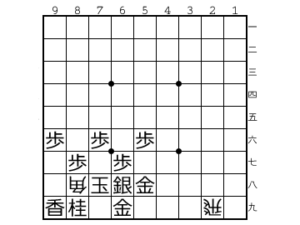

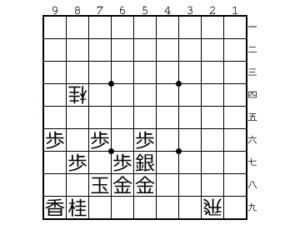

6八金・5七銀型

最後に6八金・5七銀型を紹介します。

これまで標的となっていた6九の金が移動し、金銀の連結が強固なものになりました。

2段飛車からの攻めに強く、締まった形になっているのが特徴です。

この形は6九の金がいないことで玉の足元ががら空きになっています。

今度は8九の桂馬を狙い、囲いの中に飛車を飛び込ませましょう。

これまで同様に8七の地点を狙っても良いですし、上図のように△8四桂とする手も有力です。

次に△7六桂とし、8八銀打を狙えば囲いは一気に崩壊します。

また、いきなり△7七桂打とする手も厳しい手になります。

▲同金は玉の脱出口を塞いでしまい、かつ5八の金が浮いてしまうので、△6九銀という継続手で崩壊します。

また、▲同玉や放置は△8九飛成で次の攻めが期待できる形になります。

▲同桂が一番自然な手ですが、空いた8九の地点に銀を打つことで困ってしまいます。

以下、▲8八玉に△7九角とし、▲8九玉に△6八角成と金を取っての空き王手で決まります。

これ以外に、6八の金を狙った△7九銀も確実な攻めになります。

黙って△6八銀成はどの駒で取っても1段目に金を打たれ、玉を逃げるか守りの駒を1枚ずつ丁寧に剥がされてしまいます。

△7七金も▲6九角~5八角成があり、成立しません。

▲6九金を引いた場合も△8八銀成と成り捨てる手が厳しく、6九金・5七銀型の攻めの成功例と同じ形になります。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は変形舟囲いについて解説しました。

ポイントは

- 1段飛車を軸に8七の地点を攻める手が基本

- 6九金型は金を標的に玉を動かす

- 6八金型は8九の桂馬を狙って攻める

の3点になります。

舟囲いを進展させる度に2段飛車が通りづらくなる要塞のような構えになってきますが、まともに相手にせず、玉を金銀の壁から引きはがすことで要塞そのものを浮いた形にすることが攻略のコツになります。

ポイントを押さえて舟囲いを攻略できるようになりましょう。