片矢倉の崩し方!下段飛車と6七の金を狙え!

どうも!マグナスです!

今回は片矢倉について解説していきたいと思います。

金矢倉より手数がかかりませんが、急所となるポイントも増えているのでしっかり抑えていきましょう。

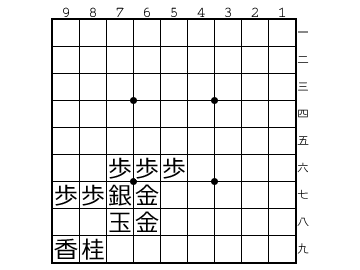

片矢倉とは

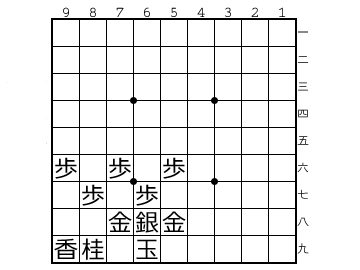

片矢倉は金矢倉の玉と7八の金をそれぞれ1マス右へずらした囲いです。

幕末の天才棋士である天野宗歩(あまのそうほ)が愛用した囲いで、天野矢倉と呼ばれることもあります。

金矢倉より1手少ない手数で組むことができる囲いで、金矢倉より角の打ち込みに強いことが特徴です。

反面、8七の地点が金矢倉より薄くなっていること、囲いを攻められた時に9筋から逃げるために1手多く手を必要とすることが弱点とされています。

片矢倉の急所

下段飛車で攻める

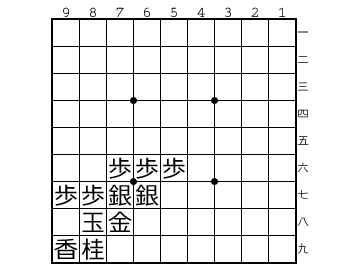

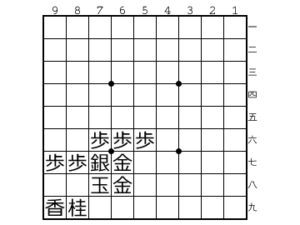

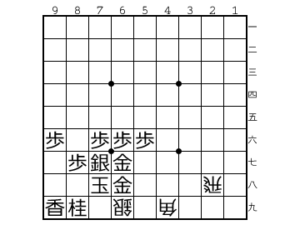

片矢倉は1段目がスカスカで、飛車を下ろされると玉に直接響いてきます。

△2九飛と指した上図から放置してしまうと、△7九金と打たれいきなり詰んでしまいます。

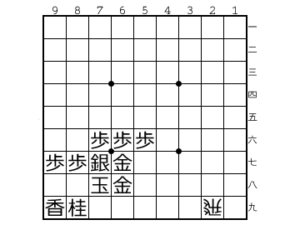

▲9六歩と逃げ道を作っても、空いた9七の地点に角を打たれると退路を塞がれてしまいます。

▲同香や▲同桂も退路が塞がれたままになり、△7九金以下詰んでしまいます。

▲5七金寄と退路を作っても△3九角成▲6七玉△2九馬と攻めが続きます。

以下、7八に合駒をした場合は△4九飛成とし、次の△4七金打を狙います。

この4七金打は▲同金も放置も詰んでしまいます。

そのため、最初の△2九飛打の場面では飛車の横効きを消すために6九や7九に合駒を打たなければなりません。

6七の金を狙う

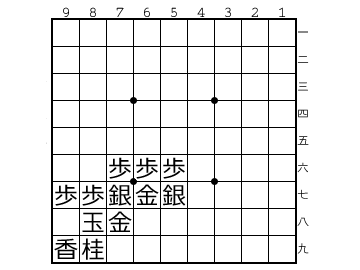

片矢倉のもう1つの急所は6七の金になります。

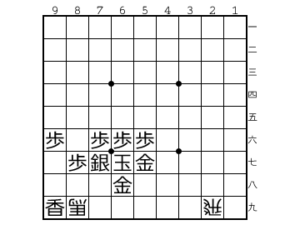

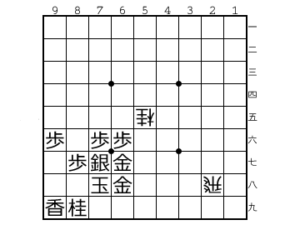

上図のように2段目に飛車を置いた後、△4九角と6七の金を狙うのが囲い崩しの手になります。

ただし、この後すぐに△6七角成としてしまうと▲同玉で攻めにくくなってしまいます。

そのため、△6九銀と打つのがポイントです。

▲同玉と取るしかありませんが、ここで△6七角成とします。

▲同金に△7八金とすれば一気に囲いは崩壊し、玉も危険な状態になります。

以下、7七金と銀を補給した後、▲同桂なら△5八銀、▲同金なら△6八銀と王手金取りの手を指し、玉を囲っていた金銀3枚をすべて剥がして成功となります。

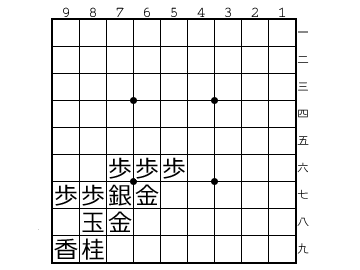

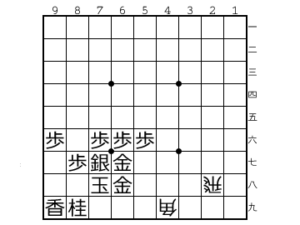

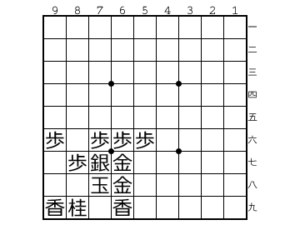

6七の金を狙うという手では上図のように△5五桂も厳しい手になります。

玉が6七の金に紐付いていることから、金取りの手が玉に直接響くことになります。

片矢倉で相手の攻めを受ける

上記の通り、片矢倉は金矢倉より崩されやすいという弱点があります。

上図のように端歩を突いて逃げ道を確保したり、1段目の効きを合駒で消したりという工夫もできますが、根本的な囲いの固さには結びつかないのが事実です。

もし指し手に余裕があるようであれば金矢倉への組み変えを狙ったり、攻められそうな時に玉を早めに逃がしたりなどの決断も必要でしょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は片矢倉について解説しました。

攻め方のポイントは下段飛車を狙うこと、6七の金を狙うことが挙げられます。

また、受け方は端歩を突いて早逃げをすることや、金矢倉など、より固い囲いへの組み変えが挙げられます。

片矢倉は序盤の先手争いで手数を少なくして囲うことが多いので、終盤は相手の攻めがどう来るのかを見極めながら、早めに対策を打つことが大切です。