将棋の矢倉囲いとは?囲い方と様々な矢倉囲いを紹介!

どうも!マグナスです!

今回は将棋の戦法に並行して囲いについてお伝えしようと思います。

囲いは玉を守るための大事な配置になりますので、しっかりと覚えていきましょう。

そして今回は矢倉囲いについて説明していきます。

目次

矢倉囲いとは

矢倉囲いは主に相居飛車戦で用いられる囲いです。

相手の居飛車の攻めを上部で受け止めつつ、大駒交換した後も横からの攻めに対応できる囲いになっています。

矢倉囲いは駒の配置によって名前が変わってきます。

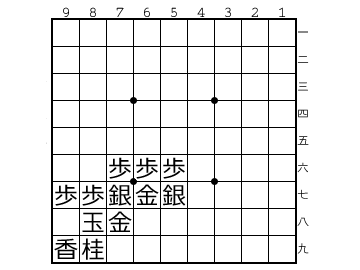

金矢倉

矢倉囲いの中で一番オーソドックスな囲いです。

金2枚と銀1枚で玉を囲っていて、バランスの良い囲いになっています。

今回はこの金矢倉について詳しく見ていきます。

銀矢倉

6七の金が銀に変わると銀矢倉になります。

本来攻めに使う右銀を守りに使っていること、5七の地点が守れないことが弱点ですが、7八の地点は強化されています。

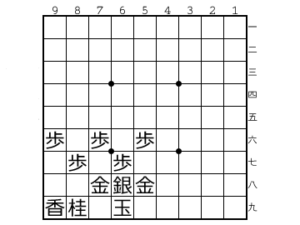

総矢倉

金銀計4枚を使った守りのため、固さは金矢倉より上がっています。

5筋に右銀を動かしていることから、攻めは少し薄くなってしまいます。

菱矢倉

総矢倉の5七の銀を6六へ移動させた形です。

より上部からの攻めに強くなっていますが、手数がかかるのが弱点です。

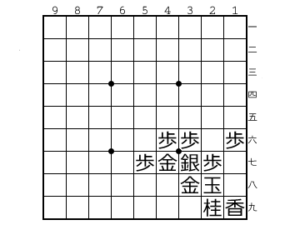

片矢倉

金矢倉の玉と真横の金を1筋ずつ右にずらした囲いです。

金矢倉より手数が少なく囲えますが、8七の地点が薄くなっています。

また、玉が7筋にいるため、端へ逃げるのも1手多くかかってしまいます。

菊水矢倉

7七に桂馬を跳ね、桂馬のいた位置に玉を潜らせます。

上部からの攻めに強く、相手の角道からも逸れていることが特徴です。

半面、下段からの攻めは弱いので注意が必要です。

銀立ち矢倉

7七の銀を縦に進出させた形です。

対居飛車ではなく対振り飛車で矢倉を採用した場合、相手の玉頭を攻めるための良い形と言えます。

対居飛車戦では相手の攻めを誘発させてしまうので採用しない方が無難です。

カニ囲い

矢倉に組む途中の状態と言える囲いです。

2枚の金をカニのはさみに例えた囲いになっています。

急戦時に用いられることがありますが、矢倉ほどしっかり囲っていないので攻められると矢倉ほどは持ちません。

右矢倉

相振り飛車で見られる囲いです。

文字通り、矢倉を右辺で作った場合のことを指します。

相振り飛車の場合は2筋だけでなく3筋や4筋を攻められることが多いので、居飛車戦とは守りの感覚が異なってくるかと思います。

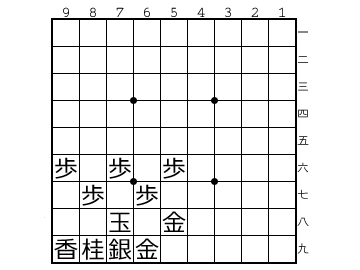

矢倉の組み方

では実際に矢倉の組み方を学んでいきましょう。

オーソドックスな金矢倉を例に解説していきます。

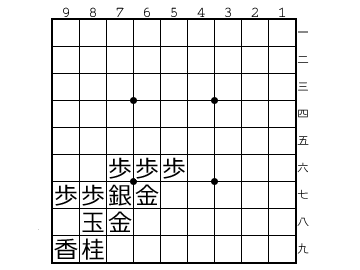

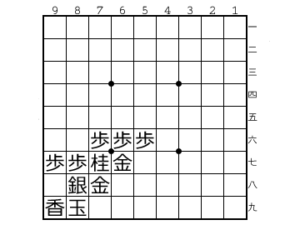

基本的な組み方

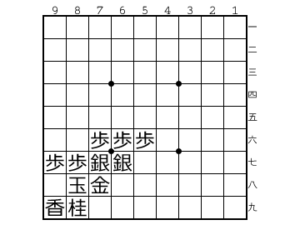

まずは銀を7七の地点へ動かしましょう。

※便宜上、後手は動かさずすすめます。

7七の地点に銀がいることで、相手の居飛車の攻めに対応できるようになります。

次に7八金とし、8筋と7七の銀に紐をつけます。

6六歩と突き、相手の角から銀を守るとともに、右金が上がる地点を確保します。

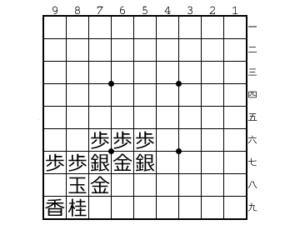

その後に右金を移動させます。

右金を上げたら5六歩と突き、7九角と引きます。

玉が入るスペースに角がいるので動かすのとともに、2筋も狙っています。

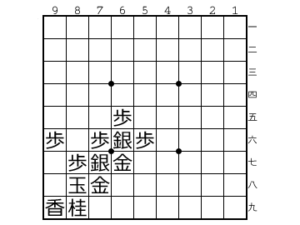

あとは角を6八へ動かし、玉を8八の地点まで動かせば金矢倉の完成です。

6八の角が8筋も間接的に守っており、攻守のバランスがとれた矢倉の基本形になります。

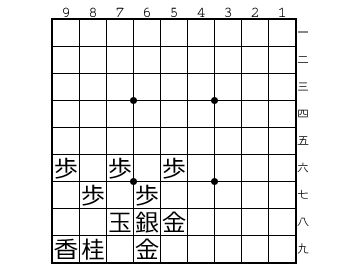

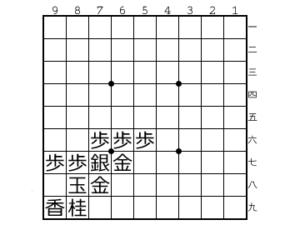

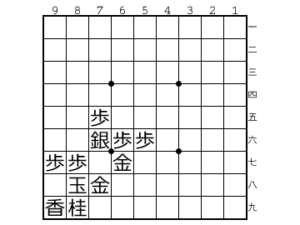

早囲い

早囲いは通常の矢倉囲いより1手早く組むことができる囲い方です。

1手の速さを争う将棋では大きなポイントになりますが、囲う最中は玉の守りが一時的に薄くなってしまいます。

相手の出方によっては基本的な組み方を採用した方が良いこともあるので、状況を見極めましょう。

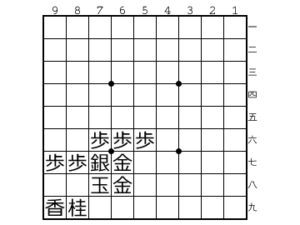

7七に銀を配置するまでは同じですが、右金を早めに上がることと角を下げること、左金を上げるのを保留することがポイントです。

玉を6八→7八と動かしていきます。

左金を上げるのを保留したのは玉の通り道を確保するためです。

この瞬間は玉の守りが不安定なので、攻められないように機を見て囲うようにしましょう。

8八まで玉を囲えたら左金を上げて完成です。

6八角と上がれば基本的な組み方と同じ形になります。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は矢倉囲いについて解説してきました。

矢倉囲いには様々なバリエーションがあり、そのどれにも特徴があること、基本的な囲い方と早囲いの2種類があることがお分かりになったかと思います。

次回以降はそれぞれの囲いでの守り方や、攻めの急所をお伝えできればと思います。