将棋の戦法の選び方!作戦勝ちを狙ったプランを立てよう!

スポンサーリンク

どうも!マグナスです!

今回は将棋の戦法の選び方について解説していきたいと思います。

将棋で勝つためには作戦をしっかり考えることが重要ですので、その1つのヒントにしていただけたらと思います。

将棋の戦法とは

以前にも解説しましたが、将棋には居飛車と振り飛車の2つの攻め方があります。

そして、互いに選んだ攻め方によって相居飛車、居飛車対振り飛車、相振り飛車と大きく3つに分かれていきます。

飛車の位置によって分かれていくのですが、この選び方としては、

①自身が得意な戦法かどうか

②相手の攻めを防げるか

の2点を考慮し決めることが必要です。

ではどう考えてこの2点を決めるのでしょうか?

戦法の選び方

自身が得意な戦法かどうか

将棋は相手がいるゲームですので、相手も勝つために対局のプランを立てながら指してきます。

中にはこちらが指したいと思っている戦法を防ごうとされることもあります。

例えば居飛車が得意な人が相手の指し方によって無理やり振り飛車に組まざるを得ない陣形にさせられてしまった場合、慣れない振り飛車で指すことがどれだけ難しいのかは想像に難くないと思います。

慣れない戦法で戦うことのデメリットは以下の通りです。

・相手への攻め方がわからず、仕掛けのタイミングが遅れてしまう

慣れた人ならわかる仕掛けのタイミングがわからず、本来不要な手数がかかることで相手の攻めが先になってしまったり、逆に万全の体制を整えられてしまい攻めにくくなることが挙げられます。

・相手の攻めに対する受け方がわからない

相手の攻め筋がわかっていたとしても、慣れない陣形で戦うことからどのようにして守ればよいのかが想定しにくくなります。

自身が良いと思った守り方が、実は相手の攻めを助長させる結果になってしまうことも多々あります。

これらのことから、自分が得意な戦法を指せるような状況に持っていくことが重要です。

ただし、どんな戦法を相手にしても1つの戦法にこだわって指すのはよくありません。

明らかに不利になることがわかっている時に指したい戦法を指し続けることは負けにつながりやすいので、得意な戦法を軸にしつつ、相手の出方次第で変えるための作戦をいくつか習得しておきましょう。

相手の攻めを防げるか

自身が選んだ戦法が相手の攻めを防ぐための対抗手段を持っているかどうかが重要です。

自分だけでなく相手も攻めてきますので、その対策は常に考えないといけません。

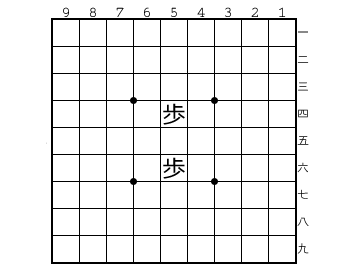

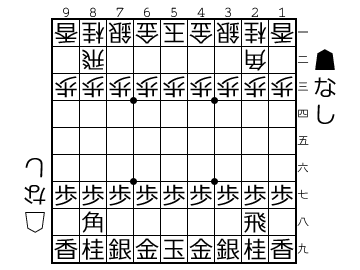

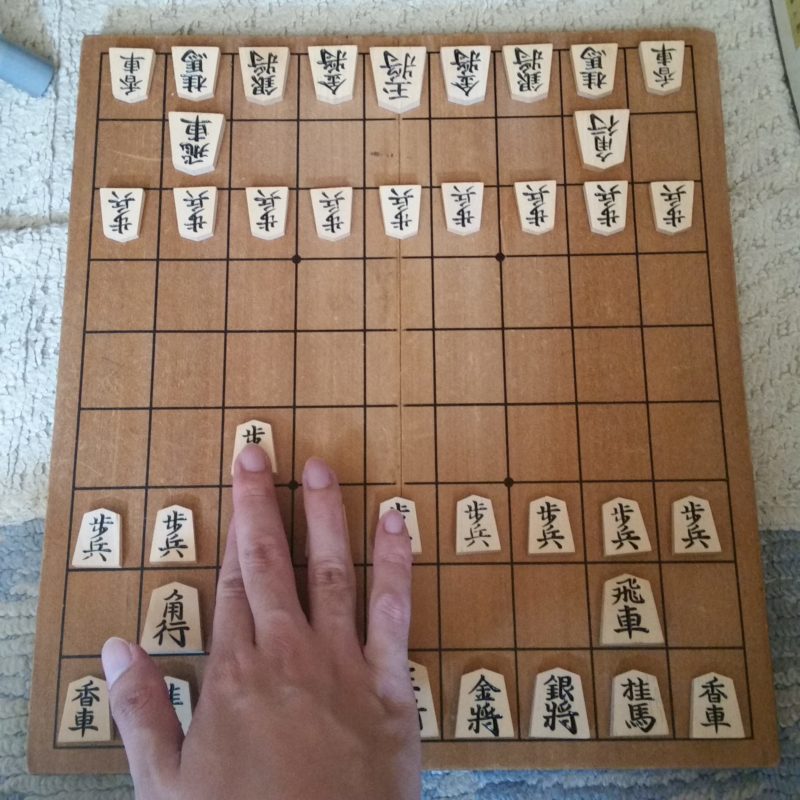

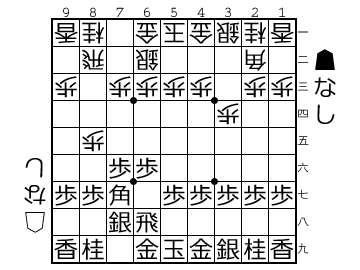

例えば上図のような局面は実践では出てこないのですが、わかりやすい例として紹介します。

先手は舟囲いで振り飛車対策の陣形で戦おうとしています。

もう一方の後手は矢倉棒銀で居飛車対策の陣形で構えています。

陣形は基本的に飛車の攻めに耐えられるかどうかを基準にして決めることが多く、上図の場合はすでにその差が表れています。

先手陣は振り飛車相手であれば2~4筋から玉が遠ざかっており、仮に飛車を成り込まれても数手程度であれば耐えられそうです。

ですが、居飛車相手であれば7~8筋の攻めに耐えられるような駒の配置をしていないため、一気に玉頭を攻められピンチに陥ってしまいます。

一方で、後手陣は矢倉に組み居飛車の攻めに十分耐えられる形を整えています。

金銀が玉頭を守っているかどうかの差は大きく、この局面では先手の作戦負けと言えるでしょう。

このように、作戦負けが明らかにわかる陣形を採用することは避け、相手の攻め筋を読んだ戦法で戦うようにしましょう。

また、相手の攻めのパターンを予測し、どのように来たらどう受けるかという計画を立てておくことも重要です。

こちら側が正確に受ければ相手の攻めが止まり、逆に作戦勝ちに持っていくことが可能となります。

スポンサーリンク

初心者が採用すべき戦法とは

これまで解説してきたことを理解できれば、少なくとも作戦負けしてしまうことはほとんど避けることができるかと思います。

では、相手の出方に対してどのような戦法を採用すればよいのでしょうか。

初心者のうちは攻め方を覚える方が勝ち筋が読みやすくなるため、以下の点に注目してみましょう。

攻め方がわかりやすい戦法

例えば攻め方が単純で動きも明確な戦法をいくつか覚えるのは方法の1つとなります。

居飛車であれば棒銀を軸にした攻め方であれば対居飛車・振り飛車の両方で戦うことが可能です。

この戦法ではそれぞれに対応した囲いを採用することができるため、攻めと守りのバランスが良く、大幅な作戦負けは避けられるかと思います。

また、振り飛車であれば最初に中飛車を覚えるのが簡単でわかりやすいかと思います。

5筋に駒を集めて攻めるこの戦法は攻め好きの方にうってつけで、プロ間でも採用されることもあるものになります。

四間飛車や三間飛車もありますが、駒の扱い方に慣れと感覚を必要としますので、少し慣れてから挑戦すると良いでしょう。

力戦形を避ける

力戦形(りきせんけい)とは、決まった形をもたない、互いの棋力勝負の戦い方になります。

将棋の醍醐味とも言える戦法なのですが、初心者のうちは相手との棋力に差がありすぎるので、なるべく避けた方が良いとされています。

上記で紹介した戦法は定跡(じょうせき)という決まった形や攻め方が数多く研究され、残されている戦法になります。

その分、関連する情報が多く、勉強しやすいのも特徴ですので、1つの戦法のパターンをしっかり覚えればある程度の戦いは可能となってきます。

一方、力戦形ははっきりとした定跡が未確立の状態であり、プロ間でも指し方1つで難解な将棋になるようなものです。

初心者のうちはどう指したらよいかわからず、下手に動いてカウンターを受けてしまうことも珍しくありません。

そのため、慣れないうちは定跡の確立された戦法を覚え、駒の損得などの感覚をしっかり養うことをオススメします。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は将棋の戦法の選び方について解説しました。

ポイントとしては、

- 自分の得意な戦法を見つけ、自分のペースにもっていく

- 相手の攻めを防ぐ方法を考えておく

- 攻め方がわかりやすい戦法から覚えていく

- 力戦形の将棋は慣れるまで極力避ける

の4つになります。

もちろん、相手の棋力が高ければ直接勝ちには結びつかないものですが、作戦の段階で負けてしまうのは指していてもつまらないかと思います。

これらのポイントを自分のものにしながら勉強していきましょう。

スポンサーリンク