将棋のルールと始め方!(前編)駒の並べ方や動かし方を紹介!

どうも!マグナスです!

今回は将棋のルールについて解説していきたいと思います!

駒の動かし方など、最初からすべて覚えるのは難しいと思いますが、慣れてしまえばとっても簡単です!

これから将棋を始める方は、是非この記事を繰り返し読んで覚えていただけたらと思います!

将棋をするのに必要な道具は?

まずは将棋をするのに必要な道具を紹介します。

当たり前なことですけど、下の2つが無いと遊べませんからね(^^;

・駒

・盤

駒

将棋には将棋専用の駒が必要です。

値段はいろいろですが、安いものは1,000円くらいで手に入れることができます。

いろいろな文字が書かれた駒が入っていて、動かし方も違ってきますので、後程詳しく解説します。

盤

駒を並べるための盤です。

9×9マスの専用の盤で、これも値段がいろいろです。

安い折り畳み式のものであれば500円~1000円ぐらいで買えます。

駒や盤はこだわる人は高いものを選ぶ人がいますが、値段の違いは材質が違うだけなので、最初は安いもので十分です。

あと、将棋は基本的に1対1で遊ぶ対戦ゲームなので、対戦してくれる相手を見つけてくださいね(笑)

「身近に対戦してくれる人がいない!」という人はネット将棋をオススメします!

将棋の基本的なルールは?

駒と盤の準備ができたら、さっそく遊んでみましょう。

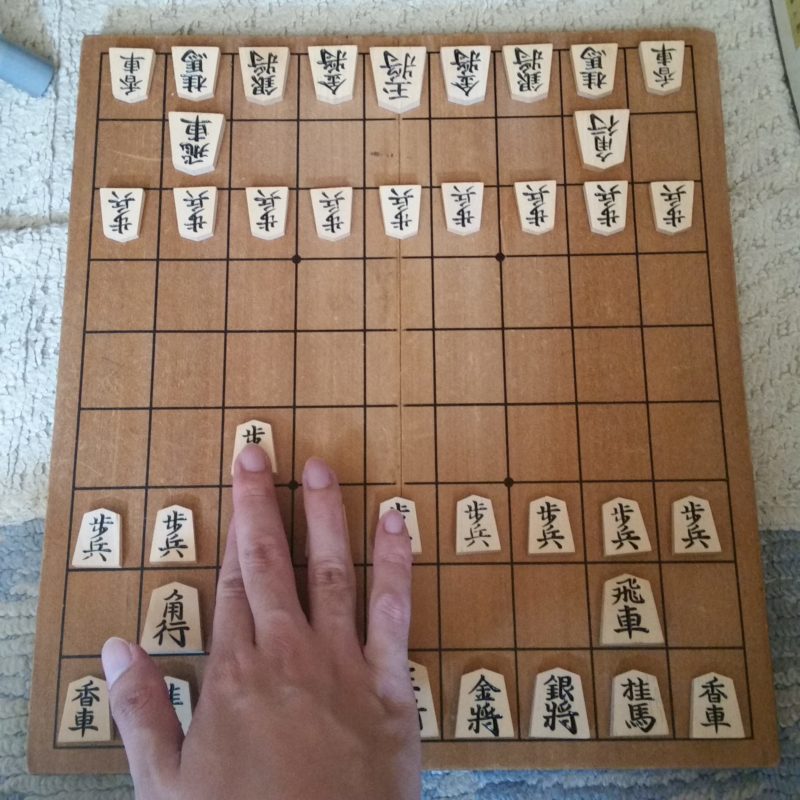

盤を挟んでお互いに向き合い、駒を盤上に並べていきます。

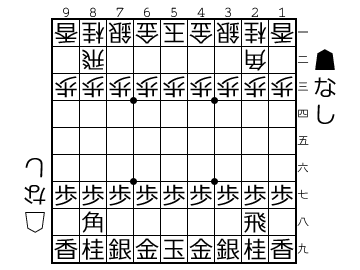

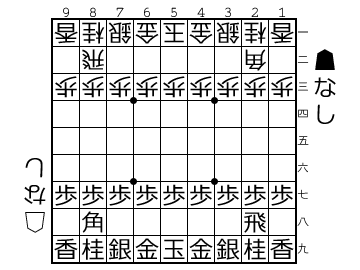

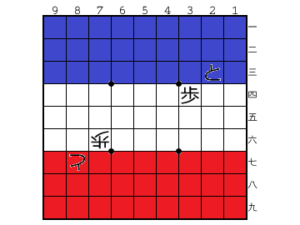

下の図のようにお互いに並べてみましょう。

これが将棋を始める時の状態です。

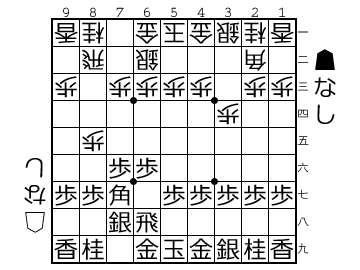

並べ終わったら先手と後手を決めます。

ジャンケンや平和的な話し合いで決めても良いのですが、将棋の場合は振り駒で決めるのが一般的です。

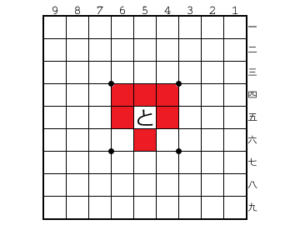

片方のプレイヤーが自分の「歩」という駒を5つ手に取り、良く振りまぜた後に盤上や机の上などに落とします。

表(歩)の枚数が多ければ振った人が先手、裏(と)が多ければ振った人が後手になります。

重なったり立ったりした駒は数えず、表と裏の枚数が同数の場合は再度振りなおし、先後が決まるまで続けます。

表が多い場合が先手になることを将棋用語で振り歩先(ふりふせん)と言います。

振り駒で振った駒を元に戻して、いよいよ対戦開始です!

将棋の対戦のことを将棋用語で対局(たいきょく)と言います。

対局開始時は「よろしくお願いします」、終了時は「ありがとうございました」と一礼をするのがマナーです。

開始のあいさつを終えたら、以下のルールに従ってお互いに敬意をもって対局しましょう!

〇対局は先手から1手ずつ交互に自分の駒を動かしていきます。

2手続けて動かしたり、パスすることは反則ですので注意しましょう。

〇駒を動かした時、自分の駒の動く先に相手の駒があった場合はその駒を取ることができます。

取った駒は自分の手番の時に盤の好きなところに打つことができます。

うまく駒を動かして相手の「王将」を取る=詰ませることができた方が勝ちです!

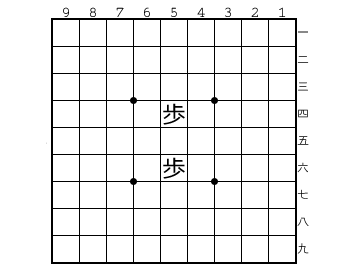

〇自分の駒が下図の青いマスに入った時は駒を裏返すことができます。

これを駒を成ると言います。

駒が成るとそれまでの駒の動きが変わってきます。

赤いマスに相手の駒が入った時は相手の駒が成ることができます。

盤に書いてある黒い点が成れるマスかどうかの目安になります。

なお、成れるマスから出たその時は駒を成ることができますが、一旦成らずに出て再度動かす時は成れるマスに入らないと成れないので注意しましょう。

また、一度成った駒は取られない限り元に戻せません。

成った駒を取って盤に打つ場合は成る前の状態で打つようになります。

駒の動かし方は?

駒はそれぞれ動ける場所が異なっています。

うまく動かして相手の王将を詰ませにいきましょう!

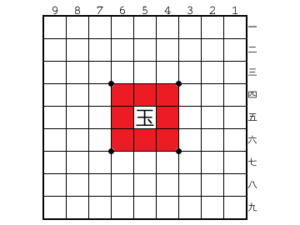

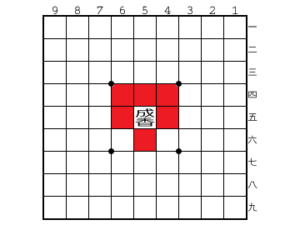

〇王将(おうしょう)・玉将(ぎょくしょう)

将棋で一番大切な駒で、王(おう)・玉(ぎょく)と略して呼ぶことが多いです。

これを取られると負けてしまいます。

上の図で赤く塗っているところが動かせる場所で、王将は8方向1マスに動くことができます。

ちなみに実力が上の人や目上の人が王将、実力が下の人や目下の人が玉将を使うのがマナーとされています。

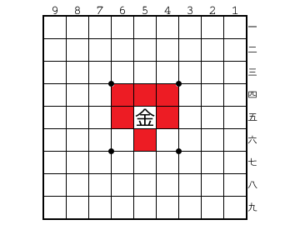

〇金将(きんしょう)

金(きん)と略して呼ぶ駒です。

玉の守りに使われることが多いほか、相手の玉を詰ませる時のとどめに使われるなど重要な役割を担うことが多い駒です。

玉の動きと同じですが、斜め後ろには動かせない駒です。

玉と金は駒の裏に何も書かれておらず、敵陣に入っても成ることができません。

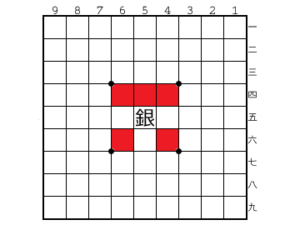

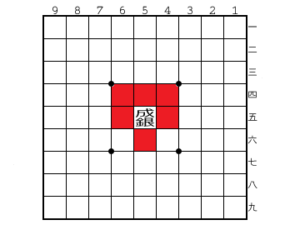

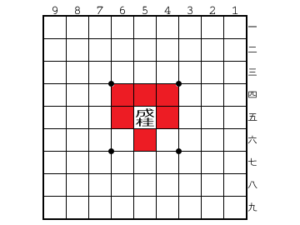

〇銀将(ぎんしょう)

銀(ぎん)と略して呼ばれる駒です。

玉の守りにも使われますが、主には攻めの駒として使われることが多い駒です。

玉の動きから真横と真後ろへの動きを無くした駒です。

銀が敵陣に入ると成銀(なりぎん)に成ることができます。

成銀は金と同じ動きになります。

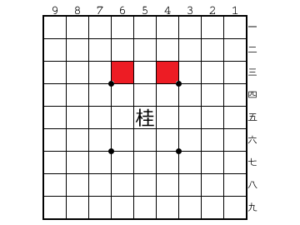

〇桂馬(けいま)

桂(けい)と略して呼ぶこともある駒ですが、その駒の動きから“馬”と呼ぶ人もいます。

駒の2つ前のマスの斜め前2マスへ動くことができます。

特殊な動きをするので、動けるマスはどこになるのかをしっかり把握しておきましょう。

桂が敵陣に入ると成桂(なりけい)に成ることができます。

成桂は金と同じ動きになります。

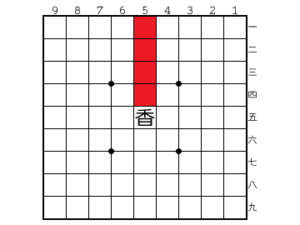

〇香車(きょうしゃ)

香(きょう)と略して呼ぶこともある駒ですが、その動きから“槍”と呼ばれたり、訛って“きょうす”と呼ばれたりもします。

香車は前方のマスならどこまでも進むことができます。

ただし戻ることはできませんので注意しましょう。

香が敵陣に入ると成香(なりきょう)に成ることができます。

成香は金と同じ動きになります。

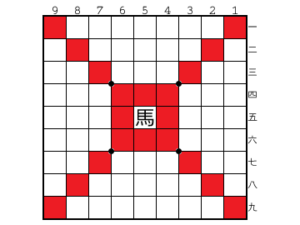

〇角行(かくぎょう)

角(かく)と略して呼ぶことが一般的な駒です。

他の駒より一回り大きく作られることから大駒と呼ばれます。

斜め方向のマスであればどこまでも進むことができるので、攻めの中心として活躍する駒です。

角が敵陣に入ると竜馬(りょうま)に成ることができます。

竜馬は馬(うま)と略して呼び、角と玉の動きを合わせた動きができるようになります。

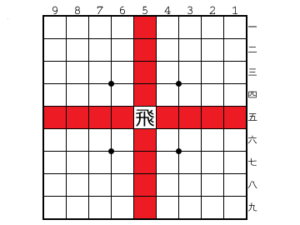

〇飛車(ひしゃ)

飛車は唯一略さずに呼ばれる駒ですが、本などでは便宜上“飛”と略して書かれることが多いです。

角と同じく、他の駒より一回り大きく作られることから大駒と呼ばれます。

前後左右のマスであればどこまでも進むことができるので、角と同じく攻めの中心として活躍する駒です。

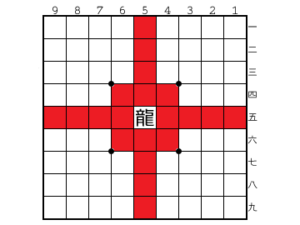

飛車が敵陣に入ると竜王・龍王(りゅうおう)に成ることができます。

竜王は竜・龍(りゅう)と略して呼び、飛車と玉の動きを合わせた動きができるようになります。

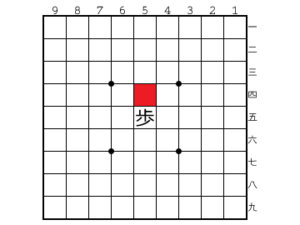

〇歩兵(ふひょう)

歩(ふ)と略される駒で、将棋の駒の中で一番数が多い駒です。

歩は前方1マスにだけ進むことができます。

歩が敵陣に入るとと金(ときん)に成ることができます。

と金は金と同じ動きになります。

本などでは便宜上“と”と略して記載されることが多いです。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

駒の種類が多く、一度にすべてを覚えるのは難しいかと思います。

繰り返しますが、駒の動きを覚えるまではこの記事を繰り返し読んで、実際に駒を動かしてみて覚えてみるのが最短の上達法になります。

後編では将棋を指すうえでやってはいけないルール=禁じ手について解説していきます。

この記事と併せて、ルールを覚えていきましょう!