銀立ち矢倉の崩し方!上部脱出も防いでいこう!

どうも!マグナスです!

今回は銀立ち矢倉について解説していきたいと思います。

金矢倉より攻撃的な囲いとなっていますので、特徴を捉えながら見ていきましょう。

銀立ち矢倉とは

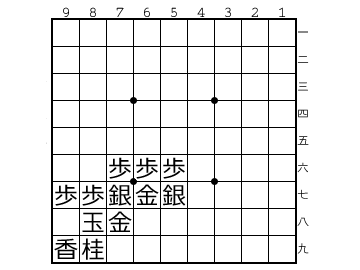

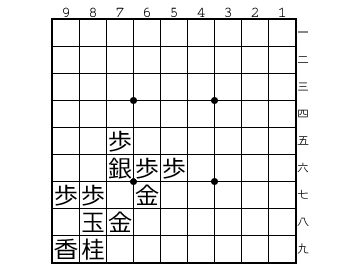

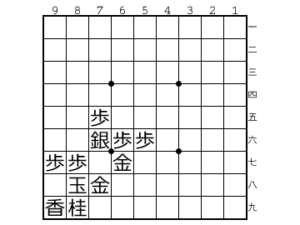

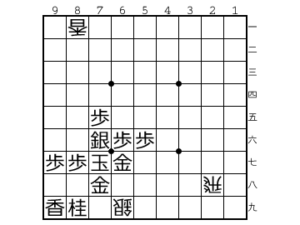

銀立ち矢倉は金矢倉の7七の銀が7六へ進出した形の囲いになります。

その形の通り、銀が囲いの上に立っている姿から名づけられています。

銀立ち矢倉は上図のように対振り飛車戦で用いられる囲いになります。

進出した銀が相手の玉頭をにらんでおり、囲いでありながら攻めも担うことができる囲いになります。

逆に、居飛車戦でこの形を採用すると立っている銀を標的とされ、相手の攻めを誘発させてしまうので、採用を控えた方が良いとされています。

銀立ち矢倉の急所

上部脱出を防ぐ

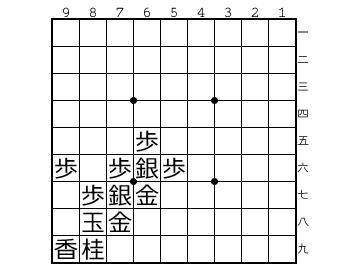

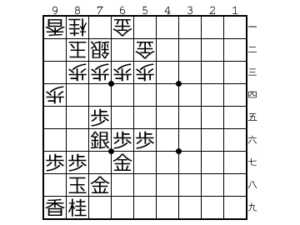

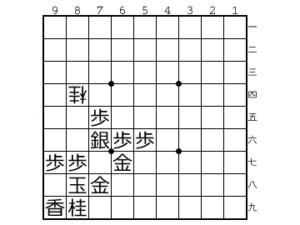

銀立ち矢倉は基本的に金矢倉の弱点と共通しています。

例えば上図のように、7八の金を目標に飛車と銀で攻める手が成立します。

以下、金矢倉と同じように▲6八金に△7八銀打で6七の金を狙います。

仮に▲7七金寄であれば△6八飛成で金を取り、攻めが続いていきます。

ただし、金矢倉と異なる点は、攻められた時に玉が7七の地点から早逃げできるというところです。

△7八飛成と攻めても、▲8六玉と上部へスルスルと逃げられてしまいます。

持ち駒が豊富であれば強引に攻めを続けることもできますが、終盤の1手を争う状況の場合、早逃げによって手得をすることで逆転される可能性もあります。

そのため、玉の退路をあらかじめ塞ぐことを狙うのが厳しい手になります。

例えば8筋への脱出を防ぐ香車打ちは、8七の地点も狙っており早逃げする前からも攻めにつながる手になります。

また、△5九角という手も、7七~8六への脱出路を塞ぐ手になります。

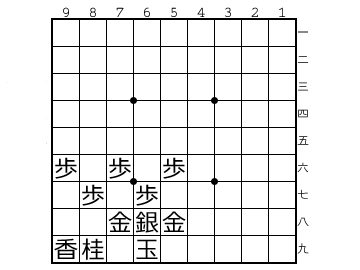

7六の銀を狙う

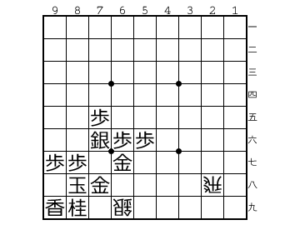

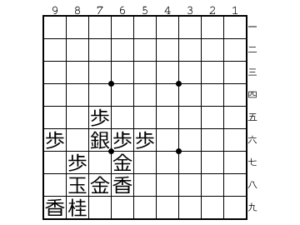

銀立ち矢倉の7六の銀は攻めにも使えますが、反面囲いから突出した形になっています。

この銀を標的にされると、立ちどころに囲いが弱くなってしまいます。

上図のように△8四桂と直接銀取りに当てた手は囲いに直接響く手になります。

銀は真後ろには動かせませんので、8五か6五へ逃げるようになりますが、いずれにしても囲いの外に銀を動かすことになり、玉を金2枚で守らなくてはならなくなってしまいます。

7六の地点を攻めの拠点にされることは玉の退路を失うことにもなりますので、注意が必要です。

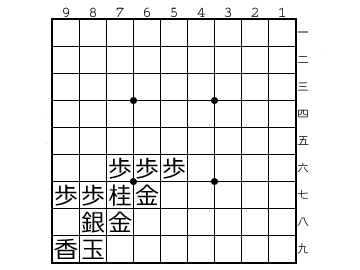

銀立ち矢倉で相手の攻めを受ける

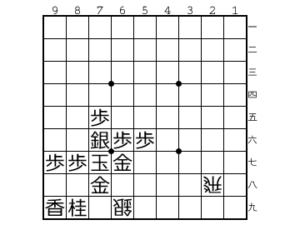

ではどのようにして受ければよいでしょうか?

銀立ち矢倉では金矢倉と同様に6八の地点を守ることが好手となります。

飛車の横効きを緩和すると同時に、△5九角の当たりも防ぐことにつながります。

また、端歩は対振り飛車戦では突いてあることが多いので、7七と9七の両方から逃げられるようになります。

7六の銀への攻めはなかなか防ぐことが難しく、狙われた場合は8五銀から9五歩と7四歩の両方の攻めの手をカウンターとすることも考慮しましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は銀立ち矢倉について解説しました。

攻めのポイントは金矢倉の崩し方を軸に上部脱出を防ぐこと、7六の銀を狙うことが挙げられます。

また、受けのポイントは6八の地点の強化、7六の銀が狙われた場合の反撃筋の考慮が挙げられます。

うまく相手の攻めを受けながら、相手の玉頭を制圧しカウンターを狙える囲いですので、最後まであきらめずに指してみましょう。