総矢倉の崩し方!端攻めを絡めながら守り駒を剥がしていこう

どうも!マグナスです!

今回は総矢倉の崩し方と受け方について説明していきます。

実戦では攻めの関係上、総矢倉を攻めることはあまり無いのですが、他の矢倉を攻めることにも通じる部分はあるのでしっかり覚えていきましょう。

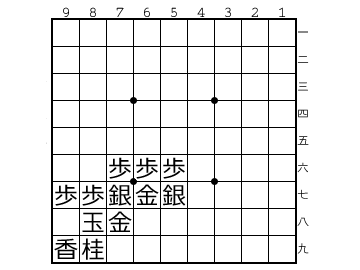

総矢倉とは

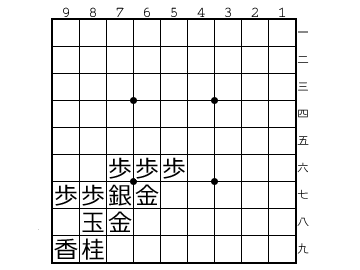

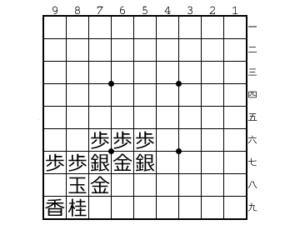

総矢倉は金矢倉の形から右銀を5七へ動かした時の囲いです。

実戦では右銀を囲いに使うことは攻めが細くなることを意味しますので、この形が出てきても右銀が4六へ移動し攻めへ使われることが多いです。

また、右銀を囲いに生かすのであればここから6五歩~6六銀右と菱矢倉の形にすることが有力です。

総矢倉の特徴は何といっても金銀計4枚の固い囲いにあります。

5七の銀が駒の打ち込みを防いだり、6八に引くことで矢倉の理想形とも言える強固な形になります。

矢倉で持久戦を狙う場合に利用できる囲いとなります。

総矢倉の急所

守り駒を攻める

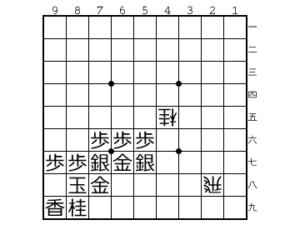

金銀4枚が守っている総矢倉をまともに攻めるのはかなり大変です。

ダイレクトに玉を攻めるのではなく、守り駒を1枚ずつ剥がしていくところから始めましょう。

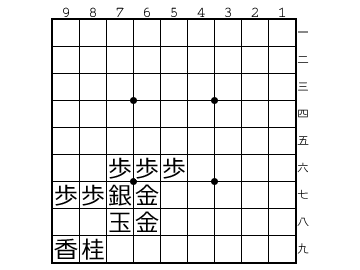

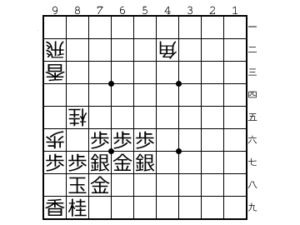

例えば上図のように5七の銀を攻めるのは1つの方法です。

5七の銀がいなければ金矢倉の形になるので、いくらか攻めやすくなります。

6八に右銀が引いたら△5七銀打としつこく絡んでいきます。

このように1枚ずつ守りの金銀を剥がしていくことを狙い、確実に囲いを弱体化させていきます。

端攻めを絡める

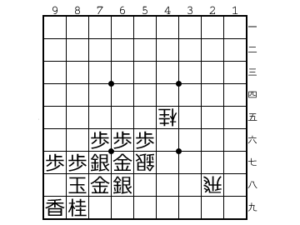

これは他の囲いにも共通するのですが、玉が端に近い場所にいる場合は端攻めを狙うのも大切です。

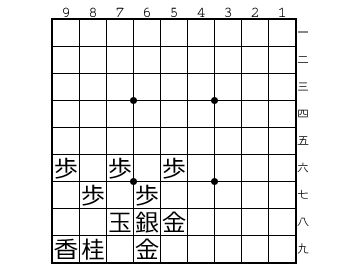

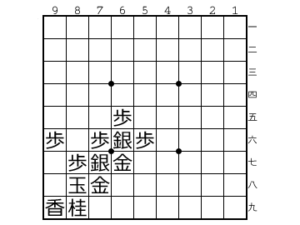

相居飛車の場合、上図のように8~9筋を攻めることは必然的な流れとなります。

もし相手の飛車を手に入れることができたならば、1~2段目に置いておくことで縦と横の両方から攻めることも可能です。

どちらか一方だけの攻めは守りやすいですが、両方面からの攻めは受けにくいので、玉を攻める時は必ず心がけておきましょう。

これは雀刺しと呼ばれる戦法の1つです。

端を食い破ることの1点にだけ絞り、攻め駒を9七の地点へ集中させます。

端を守る駒は限りがあるため、攻めの数が多ければ容易く破られてしまいます。

加えて、上図は守りに玉自ら関わっていることから、ひとたび攻められると非常に危険な状態になると言えます。

せっかく囲った金銀も端の守りにはほとんど役に立っていないことから、この囲いへの有効な手であると考えられます。

総矢倉で相手の攻めを受ける

総矢倉で戦う場合はその囲いの固さを生かした持久戦に持ち込むようにしましょう。

攻めで使う銀を守りに使用していることから、相手の攻めを切らし、反撃を狙うような指し方をすることが求められます。

少々の攻め方では囲いは崩れないので、守り駒を減らさないようにすることが大切です。

また、相手も囲いを攻めるのにいくらか駒を消費することは必然ですので、守り駒を交換した相手の攻め駒を囲いに打つことで囲いを再生させ、粘り強く戦うことも重要です。

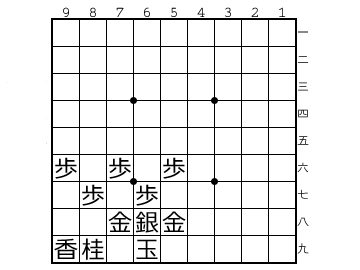

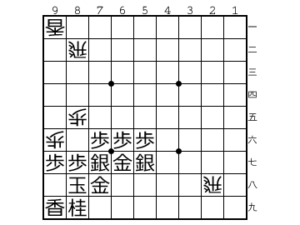

持久戦や対振り飛車の場合、上図のような菱矢倉へ発展させることも考えましょう。

右銀を攻めに使うこともできますので、ただ手待ちをするのではなく手番を生かせるような方法も考えることが大切です。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は総矢倉について解説していきました。

総矢倉は固い囲いであることから、攻め方のポイントは守り駒を1枚ずつ剥がしていくこと、端攻めを狙うことが挙げられます。

また、受け方としては攻められている守り駒を相手の攻め駒と交換した場合はその攻め駒で囲いを再生させること、菱矢倉等への発展で優位に立つことが挙げられます。

なかなか崩しにくい囲いですが、絶対に崩れない囲いは無いので、根気よく攻めていきましょう。