金矢倉の崩し方!7八の金の狙い方と受け方を紹介!

どうも!マグナスです!

前回は矢倉囲いについて解説していきました。

今回は金矢倉に着目し、金矢倉の崩し方と受け方について見ていきたいと思います。

金矢倉とは

前回のおさらいになりますが、金矢倉は金2枚、銀1枚を使用した、主として相居飛車戦で用いられる囲いになります。

金銀の配置のバランスが良く、上部からの攻めにも横からの攻めにも一定の強さを誇る基本的な囲いになります。

早囲いという、1手早く囲う手順もあり、戦況によって囲い方が変化するのも特徴と言えます。

相居飛車戦では6八の地点に角がいることも多く、8筋の防御と2筋への攻めの両方をにらむことができます。

金矢倉の急所

7八の金を攻める(飛車)

囲いを崩すには守り駒を攻めることから始めます。

金矢倉を崩す場合にまず着目する駒は7八の金です。

玉の真横を直接守っている駒ですが、この駒は玉自らが支えている駒でもあり、攻められると玉に響いてくる駒になっています。

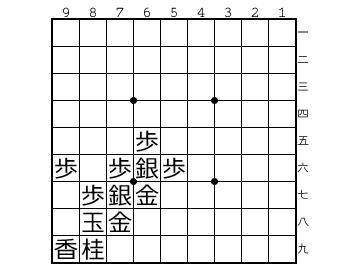

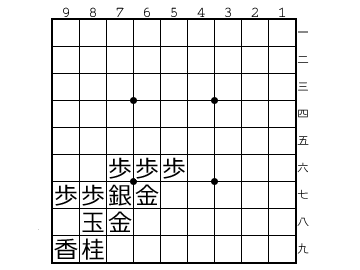

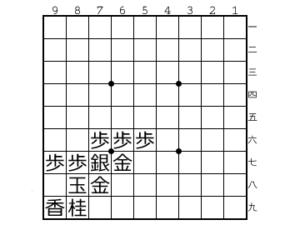

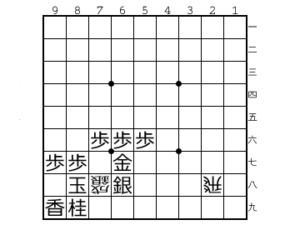

上図は7八の金を攻める時の一例です。

飛車を2段目に置き、間接的に玉をにらみます。

そして7八の金を攻めることが大事です。

例えば△6九銀のような手の場合、真下に金を逃がすのは空き王手になってしまいますので、

①6八に金を寄るか、

②6七の金を引くか、

③6八銀と飛車の横効きをさらに遮るか の3択になります。

①の場合は持ち駒に銀や金、角があれば7八の地点に打ち込むことで一気に崩れてしまいます。

銀や金の場合はこの後6七へ成る手が厳しく、飛車の横効きがあるため同金と取り返せません。

②の場合は△7八銀成と狙っていた金を取ります。

▲同金は△6七金打として再度7八の金を攻める手が厳しく、▲7九銀には6九に銀や角を打ち足し算で攻めることができます。

また、▲同玉は△5七金打と6八の金を狙うことで攻めが続きます。

玉がだんだんと飛車に近づいてきているのでとても危険な形になってしまいます。

③の場合も②と同じく△7八銀成と金を取ります。

▲同玉の一手ですが、△5八金打が攻めを続ける手で、仮に▲6九銀打なら△同金▲同玉△5八銀打とし、1枚ずつ守り駒を剥がしていくことで相手玉がどんどん苦しい状況になっていきます。

7八の金を攻める(馬)

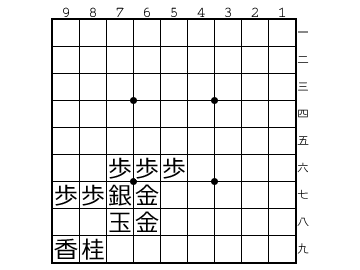

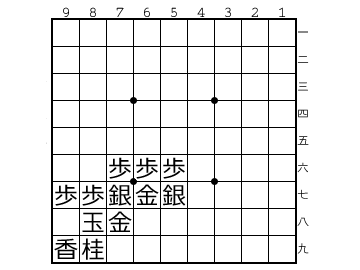

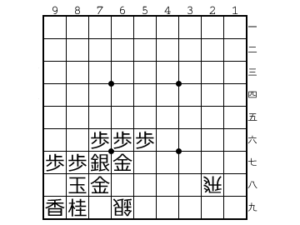

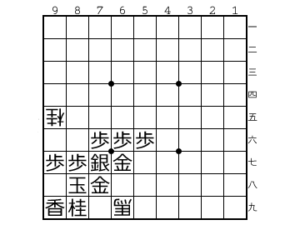

上図は馬を用いて金矢倉を攻める時の一例です。

ここでも6九馬と7八の金を目標にすることが重要です。

この後、図のように△9五桂とすれば立ちどころに囲いが崩壊してしまいます。

放置すると△8七桂成▲同金に銀を持っていれば△7八銀打~8七銀成で終わってしまいます。

△1四歩と逃げ道を作る手も銀があれば△7九銀▲9七玉△7八馬と玉を囲いから出し、さらに金を得て攻め続けることができます。

金矢倉で相手の攻めを受ける

ではどのように受けると良いでしょうか。

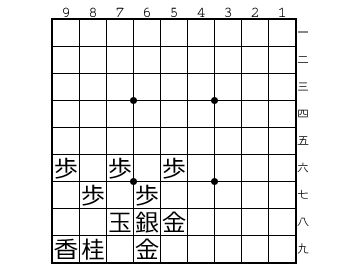

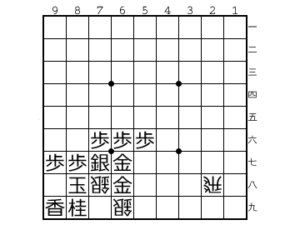

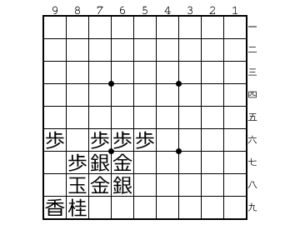

上図は相手の攻めが来る前に受けた場合の一例です。

7八の金を守るために駒を配置するのは方法の1つです。

6八の地点に駒を置けば飛車を打たれた時の効きが弱まります。

この駒が銀や金であれば、6七の金を攻められても取り返すことで形を崩さずに済みます。

また、7九に香や銀を配置すれば金を取られても玉で取り返さなくてもよくなります。

ただし、駒を置くことは相手への攻めが薄くなってしまうことにもつながりますので、駒を置くべきかどうかはよく見極める必要があります。

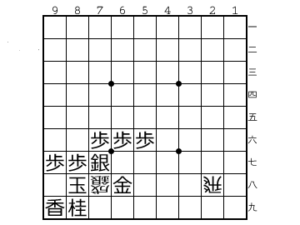

駒の配置以外では端歩を突いて逃げ道を確保することも考えられます。

多くの囲いでは端歩を突くことで玉を逃げる手段を作り、詰めまでの手順を多くすることができます。

金矢倉でも同様の効果を期待できますが、相居飛車での囲いのため、端攻めを絡めた棒銀が相手の場合は相手の攻めを助長させる可能性がありますので注意が必要です。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回は金矢倉の崩し方と受け方について解説しました。

崩し方のポイントは7八の金を攻めること、受けのポイントは7八の地点の強化や逃げ道の確保となります。

金矢倉は代表的な囲いの1つですので、しっかりとポイントを覚えていきましょう。